NOTÍCIA

Gestão

Fernando Hernández: escola como espaço de resistência e abertura

Para pesquisador espanhol, ser professor, mais do que nunca, é uma tarefa necessária e que não pode ser substituída por um algoritmo

Poucos pesquisadores estrangeiros são tão conhecidos entre educadores brasileiros como o espanhol Fernando Hernández. Há quatro décadas, o espanhol desenvolveu um relacionamento intenso com o Brasil, atuando com docentes, universidades, escolas e organizações sociais. Esteve em diferentes universidades, como USP, PUC, UFMG, colaborou com escolas e projetos comunitários. Hernández também foi voz importante na expansão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), em 1998, e lançou obras que se tornaram referências, como A organização do currículo por meio de projetos de trabalho e Transgressão e mudança na educação: projetos de trabalho, ambos pela editora Penso.

“Todos esses contatos me fizeram perceber a complexidade de interesses e agendas que disputam a educação brasileira”, diz ele que, recentemente, veio ao Brasil para o lançamento de seu último livro, Uma pedagogia desobediente (ed. Penso). Nesta entrevista à Educação, Fernando Hernández chama a atenção para o aumento da desigualdade e as novas formas de colonização como fatores a serem considerados quando se pensa nos desafios da escola em tempos de transformação. “Ser professor, mais do que nunca, é uma tarefa necessária e que não pode ser substituída por um algoritmo”, defende. Confira, a seguir, a entrevista exclusiva.

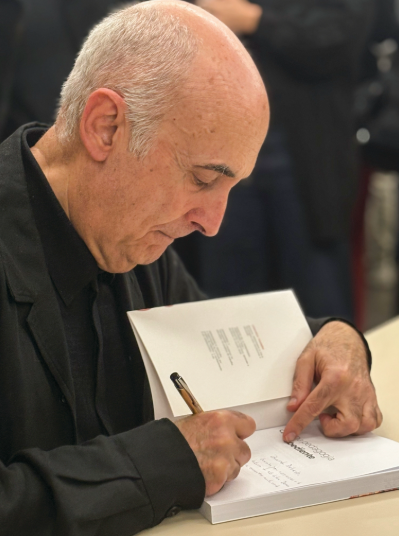

Fernando Hernández: Antes de tudo, professores, alunos e famílias deveriam considerar o que é, como é ‘alimentado’ e quem controla o algoritmo (Foto: Escolas Trilhas e Tistu)

Vivemos tempos complexos, e isso também se aplica à educação. Hoje, como vê, em geral, a educação básica? Pode-se dizer que é um modelo em crise?

A educação não está alheia ao que acontece na sociedade; profundas mudanças estão ocorrendo hoje e afetam as escolas. Portanto, vale destacar que, em muitos países, não se trata de uma crise de modelo, mas, sim, de uma mudança de foco nas prioridades que vêm junto com novas formas de colonização e aumento das desigualdades.

Em 2015, a Unesco propôs avançar para a escolarização integral da população mundial. Desde então, o número de crianças e adolescentes matriculados na escola aumentou em 110 milhões. No mesmo período, a população fora da escola diminuiu apenas 1%. Isso significa que 251 milhões de crianças e adolescentes permanecem fora da escola em todo o mundo.

Outro dado: 33% das crianças e adolescentes em idade escolar em países de baixa renda não frequentam a escola, em comparação com apenas 3% em países de alta renda. Apesar disso, a ajuda global ao desenvolvimento para a educação caiu de 9,3% em 2019 para 7,6% em 2022. E continuará a diminuir com a recente eliminação da ajuda pelo governo dos Estados Unidos.

Portanto, falar sobre uma crise do modelo pode ser um debate em países ricos, onde agora se fala sobre o papel dos algoritmos, do uso de telas, da digitalização ou de competências e conteúdo. Mas, em muitos países, a questão se concentra na existência de escolas, de recursos para pagar professores ou na possibilidade de as meninas terem acesso à educação.

Um dos temas recorrentes nas discussões pedagógicas é a aula. Embora diferentes propostas didáticas tenham surgido, as salas de aula tradicionais ainda predominam nas escolas. Você concorda com essa percepção?

Não percamos de vista o fato de que a escola e a sala de aula continuam sendo dispositivos tremendamente eficazes por seu baixo custo. Quando comecei na escola, podíamos ter 50 alunos em uma sala de aula com um único professor. A maneira de controlar o grupo era a realização de exercícios de copiar e repetição e a escuta obediente do adulto. Essas estratégias significavam ‘educar’ os alunos para os propósitos da ditadura franquista.

Quando a educação se democratiza, a partir da década de 1960, no sentido de que se torna um direito de todos, esse modelo não atendia mais às necessidades de participação e responsabilidade exigidas por sociedades pluralistas. A sala de aula tornou-se um lugar onde o diálogo, a investigação e o trabalho colaborativo, sob a supervisão ou orientação do professor, passam a ter um papel de destaque. Poderíamos pensar, então, que é o modelo de sociedade que se habita ou se propõe que nos dá pistas sobre o que acontece na sala de aula.

—————————–

Leia também

Algoritmo, o personagem do ano

Inteligência artificial na educação, das promessas à realidade

—————————–

Nesse sentido, as condições de trabalho do educador devem ser consideradas, não é?

Neste ano, trabalhei em escolas de ensino médio e vi professores que promovem propostas baseadas na investigação e no envolvimento dos alunos. São professores que se dedicam em tempo integral e a uma única escola.

Já trabalhei em salas de aula de ensino médio no Brasil, com professores que tinham de trabalhar em três ou quatro escolas, com salas onde as cadeiras não podiam ser movidas, onde os alunos tinham de ficar de frente para o quadro-negro, e o professor, como única alternativa, seguia o livro didático.

Se essa situação persistir, o que predomina na ‘sala de aula tradicional’ seria, na verdade, uma ‘aula de sobrevivência’, refletindo um modelo educacional que não oferece os recursos necessários para mudar as relações pedagógicas. Quero dizer: é necessário entender as condições de trabalho dos professores para entender por que essa abordagem persiste.

Uma das marcas de seu trabalho é a pedagogia de projetos, conceito que desenvolveu e disseminou em diversos países, incluindo o Brasil. Hoje, como avalia a relevância e a importância dessa proposta?

No livro Uma pedagogia desobediente, dedico uma extensa seção a uma genealogia do ensino baseado em projetos no contexto da aprendizagem globalizada. Esta revisão mostra que, atualmente, seja por meio da aprendizagem baseada em problemas, da aprendizagem baseada em investigação ou da aprendizagem baseada em projetos, o objetivo é que os alunos aprendam e se conectem com situações e problemas reais de relevância social; que a compreensão desses problemas demande conhecimento fundamentado e estratégias de pesquisa que os levem a responder aos desafios propostos. Esse processo pode contribuir para uma aprendizagem significativa. Mas, se essa forma de aprender se torna rotineira, reduzindo o aprendizado a uma série de passos — sempre os mesmos —, desativa-se um potencial que favorece o engajamento, o sentir-se desafiado e a curiosidade de crianças e adolescentes.

Se essa abordagem não for realizada com rigor e com a participação do professor — o que supõe tempo para preparação, acompanhamento e estabelecimento de relações —, se é uma obrigação não assumida, não funciona. Por isso, deve ser uma opção alinhada à gestão de tempo, espaço e colaboração entre professores.

A tecnologia é um dos temas incontornáveis nos debates educacionais modernos, especialmente com o advento da inteligência artificial generativa. Como acha que os recursos tecnológicos baseados em IA podem impactar as escolas?

Antes de tudo, professores, alunos e famílias deveriam considerar o que é, como é ‘alimentado’ e quem controla o algoritmo. Cada vez que o usamos, o alimentamos.

O que chamamos de IA em termos publicitários é um sistema de algoritmos projetado por humanos e alimentado por conhecimento gerado por humanos. Se não houver conhecimento humano, os algoritmos param de se alimentar. E, até agora, esse conhecimento é retirado, muitas vezes sem permissão, dos autores que o geraram.

Também é necessário entender que os algoritmos são configurados com vieses quando se trata de fornecer e interpretar informações: refletem os preconceitos dos programadores; e têm limitações de ‘compreensão’ e ‘raciocínio’. Uma vez que entendamos que não se trata de um Google expandido com um formato mais ‘amigável’, podemos considerar o que fazer com ele na educação escolar. E aqui vem a parte principal.

Qual é?

Alguns já falam em substituir professores, facilitar a aprendizagem personalizada ou questionar a avaliação e desestabilizar todo o sistema educacional como o conhecemos. Não seremos mais capazes de saber se o aluno refletiu e entendeu ou simplesmente copiou a resposta. Algumas pessoas acham que é uma ferramenta maravilhosa e cheia de possibilidades. O fato é que estamos diante de um dispositivo poderoso e é preciso que se ensine a utilizá-lo de forma crítica e responsável.

Devemos considerar como esse recurso se vincula com a aprendizagem significativa. Isso implica, antes de tudo, entender como cada aluno o utiliza ao estudar, pesquisar ou resolver uma situação que lhe é apresentada em sala de aula. Ou seja, o primeiro passo é entender como cada aluno o utiliza para aprender. A partir daqui, trata-se de tornar as situações de aprendizagem mais complexas para que não possam ser resolvidas ‘apenas’ consultando um algoritmo. Devemos mudar o significado da avaliação a partir de propostas que exigem relacionar fontes, analisar dados, interpretar situações de forma multimodal. Isso abre um caminho de desafios, mas também de rigor e ética na aprendizagem.

“A escola oferece a oportunidade de nos tornarmos mais humanos em companhia.” Imagem de quando esteve este ano em Curitiba, em evento coordenado pelas escolas Trilhas e Tistu (Foto: Escolas Trilhas e Tistu)

—————————–

Leia também

Priscila Tapajowara: “Não tem futuro verde sem os povos da floresta”

A ‘heroína’ digital que vicia crianças, jovens e adultos

—————————–

Em um mundo polarizado e com tendência a extremos, como vê o desafio das escolas em ajudar a educar pessoas que aceitam diferentes pontos de vista, respeitam a diversidade e apoiam argumentos opostos sem violência?

É evidente que vivemos em sociedades cada vez mais polarizadas. E é possível que as escolas sejam um espaço de resistência a essa polarização. Estou trabalhando com professores sobre como entender e transitar em um mundo complexo, e algo que compartilhamos é que deve ser uma tarefa coletiva.

A primeira coisa é entender como chegamos a essa polarização e a quem ela favorece. Se não houver essa compreensão, ocorrem apenas movimentos de ação e reação, e a espiral continua a crescer.

Propusemos uma série de estratégias para trazer isso para a sala de aula, que pode oferecer oportunidades para tornar, pelo menos, a escola um lugar seguro e acolhedor. Por isso, considero importante resgatar o que Giovanni Pico Della Mirandola propôs em 1486, quando delineou os três ideais do Renascimento: o direito inalienável à discordância, o respeito à diversidade cultural e religiosa e, por fim, o direito ao enriquecimento da vida por meio da diferença.

Como enxerga o futuro da escola?

A escola não é apenas um lugar para aprender sobre o mundo, mas um espaço para socializar e aprender com os outros e sobre si mesmo. É, portanto, um ambiente de encontro e cuidado. Para a maioria das crianças e adolescentes, é um espaço único onde podem se sentir entre seres humanos, compartilhando experiências emocionais e se protegendo do turbilhão da vida cotidiana. Portanto, a escola é mais necessária do que nunca, porque oferece a oportunidade de nos tornarmos mais humanos em companhia.

Mas a escola também é um território disputado entre aqueles que a consideram um serviço que exige lucro; aqueles que a concebem como um lugar para moldar indivíduos que estão entrincheirados na polarização e no confronto; e aqueles que a veem como um lugar para sustentar uma sociedade estratificada que reproduz desigualdades. Contudo, há também quem a entende como um ambiente para vivenciar a democracia, não como forma de governo, mas como modo de vida. É uma instituição que nos permite, como aponta bell hooks, descobrir o que, o quem, o quando, o onde e o como das coisas e encontrar respostas para as perguntas profundas que fazem crianças e adolescentes, para então levar esse conhecimento com a finalidade de discernir sobre o que mais importa.

Portanto, a escola hoje é ademais um lugar de resistência e abertura, e isso representa tanto desafio quanto esperança. É por isso que ser professor, mais do que nunca, é uma tarefa necessária que não pode ser substituída por um algoritmo.

——

Revista Educação: referência há 30 anos em reportagens jornalísticas e artigos exclusivos para profissionais da educação básica

——

Escute nosso podcast

Leia Gestão